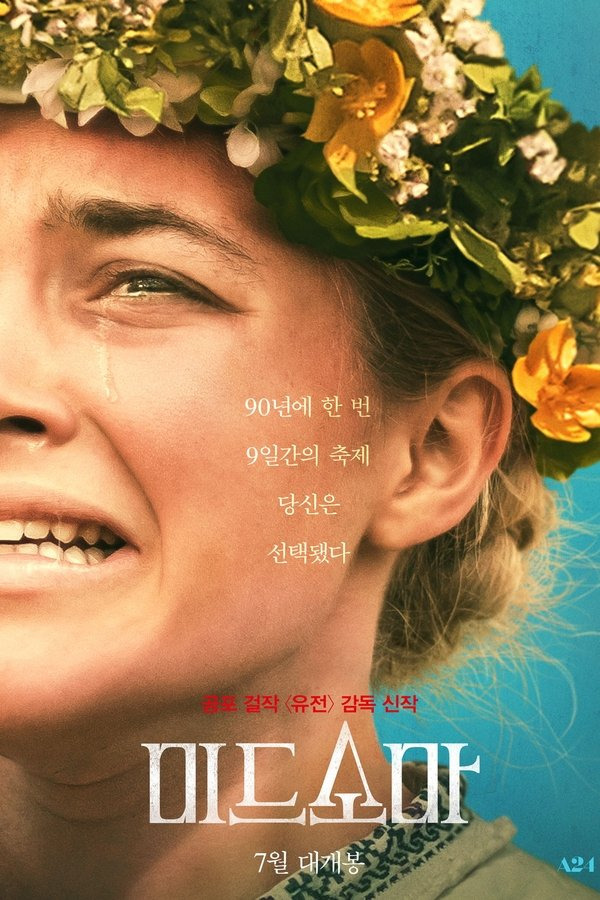

미드소마 (Midsommar): 백주 대낮의 심리 공포

‘미드소마’는 공포 영화의 전통적 어둠을 거부하고, 백주대낮의 태양 아래에서 가장 불안하고 기이한 공포를 선사한다. 인간 관계의 붕괴, 집단성과 상실의 감정을 잔혹하고도 아름답게 포착한 아리 애스터 감독의 두 번째 심리 공포 작품이다.

햇살 아래 핀 잔혹한 공포, ‘미드소마’

2019년 아리 애스터 감독은 데뷔작 <헤레디터리>에 이어 또 하나의 강렬한 공포 영화 <미드소마(Midsommar)>를 선보였다. 이 작품은 고전적인 공포 영화의 문법에서 완전히 벗어나, 대낮의 빛 아래에서 불안을 증폭시키는 혁신적인 미장센으로 주목받았다. 또한, 전형적인 ‘호러’가 아닌, **관계의 해체와 트라우마의 정서적 고립**을 그려낸 **심리적 공포**라는 점에서 매우 독창적인 영화로 평가된다.

영화는 갑작스러운 가족의 죽음으로 깊은 상실감에 빠진 주인공 대니가, 연인과 그의 친구들과 함께 스웨덴의 한 외딴 마을에서 열리는 ‘미드소마 축제’에 참석하며 벌어지는 이야기를 중심으로 전개된다. 이 축제는 겉보기엔 꽃과 음악, 하얀 복장과 웃음으로 가득하지만, 그 이면엔 점차 드러나는 기괴하고 이단적인 풍습들이 숨어 있다.

<미드소마>는 단지 시체나 귀신이 등장하는 공포 영화가 아니다. 오히려 대니가 소외되고 외면당하며 느끼는 정서적 고립, 그리고 불안정한 관계 속에서 붕괴해가는 심리 상태를 철저히 따라간다. 이 영화는 **심리적 고통이 어떻게 사회적 구조 속에서 증폭되고, 결국 개인을 파괴하고 재구성하는가**를 보여주는 은유적 텍스트로 기능한다.

이 글에서는 <미드소마>가 전통적인 공포 영화와 어떤 차별성을 가지며, 왜 관객에게 단순한 불쾌감을 넘어선 깊은 불안감을 남기는지를 살펴보고자 한다.

공포는 어둠이 아니라 밝음에서 자란다

대부분의 공포 영화는 어둠과 밤, 폐쇄된 공간에서 긴장감을 조성하지만, <미드소마>는 이와 정반대다. 영화의 대부분은 눈부시게 밝은 백야의 풍경에서 펼쳐지고, 화면은 화이트와 파스텔 톤의 의상, 풍부한 꽃 장식, 평온한 시골 마을의 모습으로 가득하다. 그러나 이 모든 것이 관객에게 편안함보다는 **불편한 이질감**을 선사한다.

아리 애스터 감독은 의도적으로 공포의 물리적 요소를 배제하고, 심리적 긴장만으로 영화를 이끌어간다. 주인공 대니는 가족을 잃은 후 정신적으로 불안한 상태이며, 남자친구 크리스티안은 그녀를 애정 없이 대하며 방치한다. 이처럼 감정적으로 고립된 상태에서 대니는 낯선 문화 속으로 들어가고, 그곳에서 오히려 ‘환대’를 받는다.

미드소마 마을의 사람들은 대니에게 진심으로 공감하고, 그녀의 고통에 함께 울고 호흡하며 **‘공동체’의 유대**를 강조한다. 하지만 그 공동체는 외부인을 제물로 삼는 무자비한 구조를 가지고 있으며, 개인의 자율성과 선택을 묵살하는 폐쇄성을 내포하고 있다. 이 이중성은 영화의 가장 큰 불안 요소이자, ‘공포’의 본질을 암시한다.

특히 영화 후반부, 대니가 마을의 여왕으로 선택되며 벌어지는 일련의 의식들은 단순한 충격을 넘어선 **심리적 해방**의 상징으로 작용한다. 대니는 결국 자신을 무시하고 방치했던 크리스티안을 제물로 선택하며, 눈물을 머금은 미소를 지어 보인다. 이 장면은 타락이 아닌 구원처럼 묘사되며, 관객은 이 선택이 옳은지 그른지조차 판단할 수 없는 **도덕적 혼란**에 빠지게 된다.

또한, 영화는 미장센과 시각적 상징을 철저히 활용한다. 식물과 인간이 융합된 듯한 의상, 기하학적 벽화, 대칭적으로 배치된 의식 공간은 공포를 넘어서 예술적 감각까지 자극한다. OST 또한 목가적 분위기와 불협화음을 교차시키며 불안을 증폭시킨다.

불안을 태우고 남은, 한 사람의 해방

<미드소마>는 관객에게 편안한 결말을 주지 않는다. 영화는 대니의 해방을 ‘공포’와 함께 제공한다. 그녀가 마지막에 미소를 짓는 순간, 관객은 묻는다. "이 미소는 구원인가, 광기인가?" 그 질문에 대한 답은 누구에게도 명확하지 않다.

이 영화는 우리가 익숙하게 여겨왔던 ‘공포’의 정의를 재구성한다. 유령, 피, 어두운 집 대신, 밝은 태양, 꽃, 그리고 공동체 속에서 벌어지는 집단적 광기가 진짜 공포임을 보여준다. 더 나아가, <미드소마>는 한 인간이 상실과 고립 속에서 무너지고, 그 무너짐 끝에서 다시 재구성되어가는 과정을 고통스럽도록 아름답게 포착한다.

대니의 선택은 개인적인 자각의 결과이며, 동시에 집단적 체계 안에서 길들여진 결과다. 그렇기에 이 영화는 단순한 호러가 아닌 **사회학적 텍스트**로도 읽히며, 감정적 불안과 윤리적 딜레마를 동시에 자극한다.

우리는 얼마나 쉽게 공동체에 의존하고, 얼마나 자주 외면당하며, 얼마나 쉽게 그 이면을 의심하지 않는가. <미드소마>는 이러한 질문을 햇빛 아래, 꽃과 의식 속에 은밀하게 심어놓는다.

그리고 영화가 끝난 후에도, 그 꽃밭 속에서 타오르던 불꽃은 관객의 마음속에서 오래도록 꺼지지 않는다. 그것은 아름다웠기에, 더 무서웠기 때문이다.

댓글