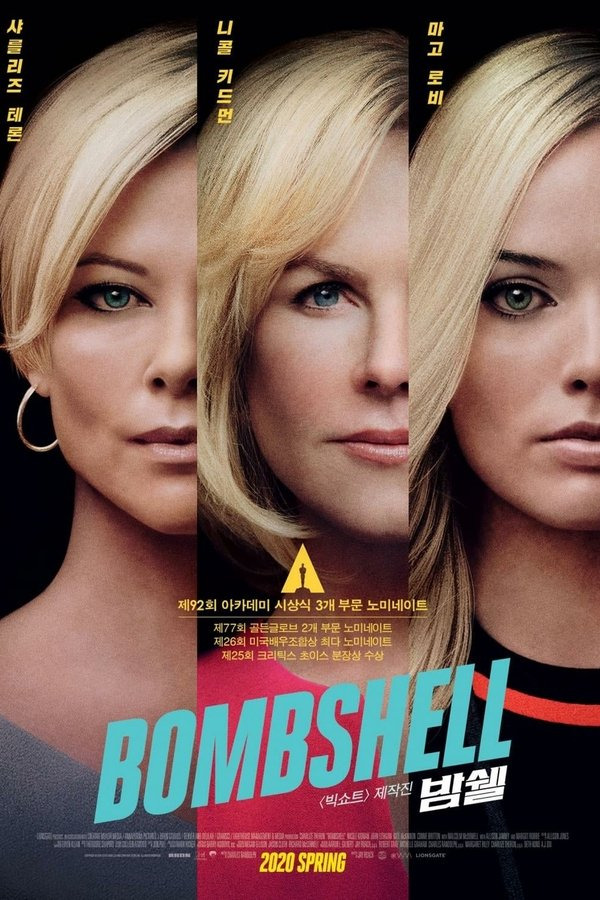

밤쉘(Bombshell): 권력에 맞선 여성들

영화 ‘밤쉘’은 폭스 뉴스 내부에서 벌어진 성희롱 사건을 바탕으로, 여성들이 침묵을 깨고 권력에 맞서 싸운 실제 이야기를 그려낸다. 샤를리즈 테론, 니콜 키드먼, 마고 로비 등 배우들의 사실적 연기와 함께, 성차별의 현실과 고발의 용기를 강렬하게 담아낸 작품이다.

현실을 마주한 영화, 침묵하지 않은 용기

2019년 개봉한 영화 <밤쉘(Bombshell)>은 실제로 미국 미디어 업계에서 벌어진 충격적인 사건을 바탕으로 한 작품이다. 2016년, 폭스 뉴스 CEO였던 로저 에일스(Roger Ailes)가 다수 여성 직원들에게 장기간 성희롱을 해왔다는 사실이 내부 고발을 통해 폭로되면서, 미국 전역은 거대한 충격에 휩싸였다.

이 영화는 바로 그 사건, 즉 권력 구조 내에서의 침묵과 두려움, 그리고 그것을 뚫고 나온 용기의 순간을 정면으로 다룬다. 무엇보다도 놀라운 점은, 영화가 이 거대한 사회적 이슈를 극적인 과장이 아닌 **현실에 기반한 사실성**과 **정제된 감정선**으로 풀어낸다는 점이다.

주인공은 세 명의 여성, 메긴 켈리(샤를리즈 테론), 그레천 칼슨(니콜 키드먼), 그리고 픽션 캐릭터인 케일라(마고 로비)다. 이들은 각기 다른 위치와 배경에서 폭스 뉴스라는 조직 안에 존재하며, 각기 다른 방식으로 성차별적 권력 구조와 마주한다. 영화는 이 세 인물의 시선을 따라가며, 한 여성이 목소리를 내는 것이 얼마나 복잡하고 고통스러운 결단인지 차근차근 보여준다.

<밤쉘>은 단순히 ‘고발’이라는 드라마틱한 요소에 기대지 않는다. 오히려 그 고발이 있기까지의 수많은 ‘망설임’과 ‘침묵’에 더 주목한다. 영화는 그러한 현실을 통해 관객에게 묻는다. “당신이라면 그 자리에 서 있을 수 있었을까?”

이번 리뷰에서는 <밤쉘>이 어떻게 단순한 사회고발을 넘어 **시스템의 문제와 개인의 용기**를 균형 있게 담아냈는지, 그리고 이 영화가 오늘날 우리에게 어떤 메시지를 전하는지에 대해 깊이 있게 살펴보고자 한다.

용기는 하나의 얼굴이 아니다

<밤쉘>은 세 명의 여성 인물에 각기 다른 용기의 얼굴을 부여한다. 먼저 메긴 켈리는 성공한 뉴스 앵커이자, 회사 내부에서 영향력 있는 인물이다. 그녀는 과거 로저 에일스에게 당했던 성희롱을 묻고 지나간 채 경력에 집중하고 있었다. 하지만 후배 여성들의 피해 사실을 알게 되며, 자신의 침묵이 또 다른 침묵을 만들었음을 깨닫고 고백을 결심한다.

그레천 칼슨은 정면 돌파형 인물이다. 그는 해고당한 뒤, 회사를 상대로 법적 고소를 감행한다. 하지만 고발 당시, 내부 동조자도 변호사의 지원도 거의 없는 외로운 싸움이었다.

픽션 캐릭터인 케일라는 밀레니얼 세대의 여성으로, 뉴스 업계에서 커리어를 시작한 열정적인 신입이다. 그녀는 에일스에게 직접적인 성희롱을 당하지만, 회사와 상사, 그리고 ‘출세’라는 시스템적 유혹 앞에서 진실을 말하지 못한 채 오랫동안 혼란과 고통을 겪는다.

이 세 여성은 누구 하나 ‘완벽한 영웅’이 아니다. 오히려 그들은 ‘현실적인 사람들’이다. 그들의 주저함, 분노, 공포, 모순이 섬세하게 묘사되면서 관객은 쉽게 감정 이입을 하게 된다.

영화의 연출 또한 이 감정선을 뒷받침한다. 빠르게 전개되는 뉴스룸과 내부 회의, 공중파 생방송 속 갈등 등, 시각적 리듬은 살아있지만, 감정선은 늘 절제되어 있다. 샤를리즈 테론은 메긴 켈리 그 자체로 분할 정도로 완벽한 외형과 억눌린 감정을 표현했고, 마고 로비는 혼란과 죄책감 사이에서 망설이는 케일라의 내면을 깊이 있게 그려냈다.

가장 충격적인 장면은 에일스의 사무실 장면이다. 마치 ‘면접’처럼 가장되어 있는 이 공간에서 벌어지는 침묵과 요구, 무언의 압박은 말보다 더 폭력적으로 다가온다. 이 장면은 영화 전체의 정서를 압축하는 순간이자, 성희롱의 본질이 단지 행위가 아니라 구조적 권력임을 말해주는 상징이다.

침묵을 깨뜨릴 때, 변화는 시작된다

<밤쉘>은 단지 한 사건을 다룬 사회 고발 영화가 아니다. 오히려 그 사건을 통해 우리가 무엇을 외면하고 있었는지를 직시하게 만든다. 영화 속 여성들은 ‘용감했기 때문’에 목소리를 낸 것이 아니다. 오히려 너무 오랜 시간 침묵했기 때문에, 더는 견딜 수 없어서 움직인 것이다.

이 영화는 명백하게 ‘용기’에 대해 말하지만, 동시에 ‘시스템’에 대해서도 날카롭게 비판한다. 한 개인이 고발을 한다고 해서 바뀌는 게 아니며, 권력은 언제나 침묵을 강요하고, 조직은 피해자를 고립시킨다는 사실을 드러낸다.

그러나 이 영화는 절망만을 남기지 않는다. 영화의 마지막 장면에서 우리는 더 이상 침묵하지 않는 사람들을 보게 된다. 그것이 아주 작은 움직임일지라도, 말이 행동으로 바뀌는 그 순간은 시스템을 흔들 수 있다는 희망을 보여준다.

<밤쉘>은 그저 영화가 아니다. 이것은 메시지이며, 선언이고, 증언이다. 관객에게 단순한 공감이나 연민을 넘어서, ‘우리 사회는 아직도 안전한가?’라는 질문을 던지며 긴 여운을 남긴다.

진짜 폭탄은 고발이 아니라, 그 고발 이후에 우리가 어떤 변화를 만드는가에 달려 있다. <밤쉘>은 그 시작점이자, 아직 끝나지 않은 목소리다.

댓글